新規上場(IPO)の

ご相談はこちら(受付時間 平日 9:45 - 17:30)

IPOコラム

2024年12月10日に東京証券取引所(以下、「東証」という)から公表された『グロース市場における今後の対応』において、グロース市場上場企業や今後IPOを目指す企業向けの見解が発表されました。既上場企業だけでなく、上場準備企業の皆様にとっても、一読しておいたほうが良い内容が含まれています。

▼東京証券取引所_グロース市場における今後の対応(2024年12月10日)

https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/nlsgeu000006gevo-att/mklp77000000n54j.pdf

<現状の課題>

•IPOを目指す経営者の意識

•上場後の経営者の意識

•経営者を取り巻く環境

<今後の打ち手>

•新規上場基準の引上げ

•上場維持基準の引上げ

•その他のアプローチ

についてスタートアップ経営者・関係者へのヒアリングした結果がまとめられています。

それでは、実際に、2024年のIPO市場は一体どのような状況だったのでしょうか。

本コラムでは、船井総研のIPOコンサルの視点で、2024年のIPO市場の総括と2025年のIPO市場の見通しを解説いたします。

Table of Contents

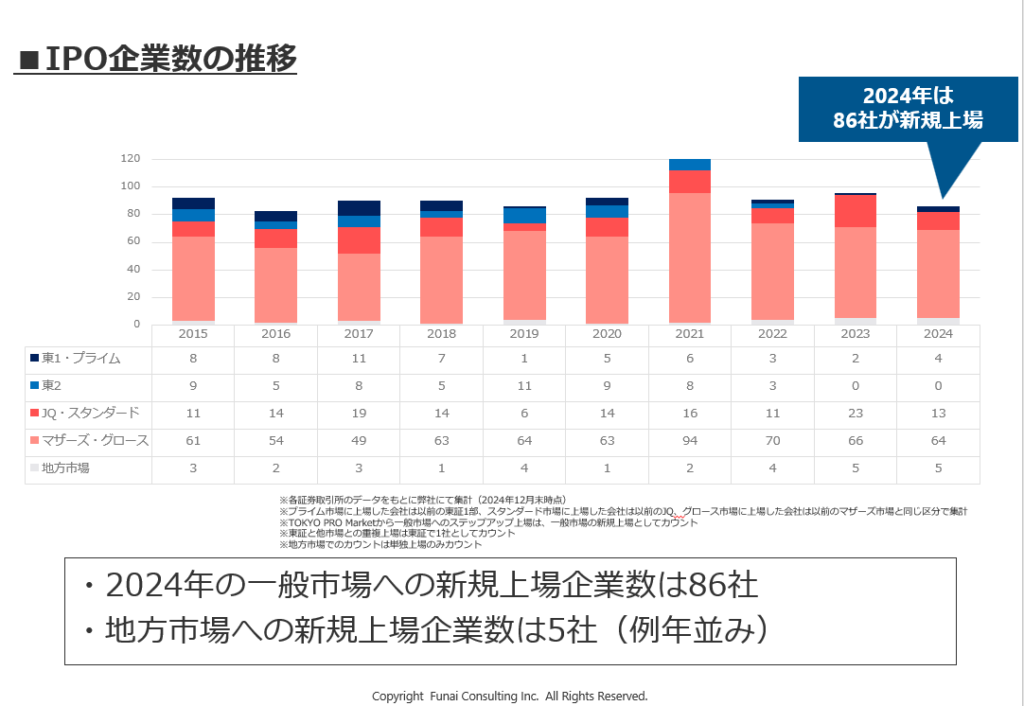

2024年の一般市場の新規上場企業数(TOKYO PRO Marketを除く)は86社でした。内訳としては、プライム市場:4社、スタンダード市場:13社、グロース市場:64社、地方市場:5社(札証アンビシャス:1社、名証ネクスト:2社、福証Q-Board:2社)となっており、2023年と比較するとスタンダード市場の新規上場企業数が21社から13社と大幅に減少しております。

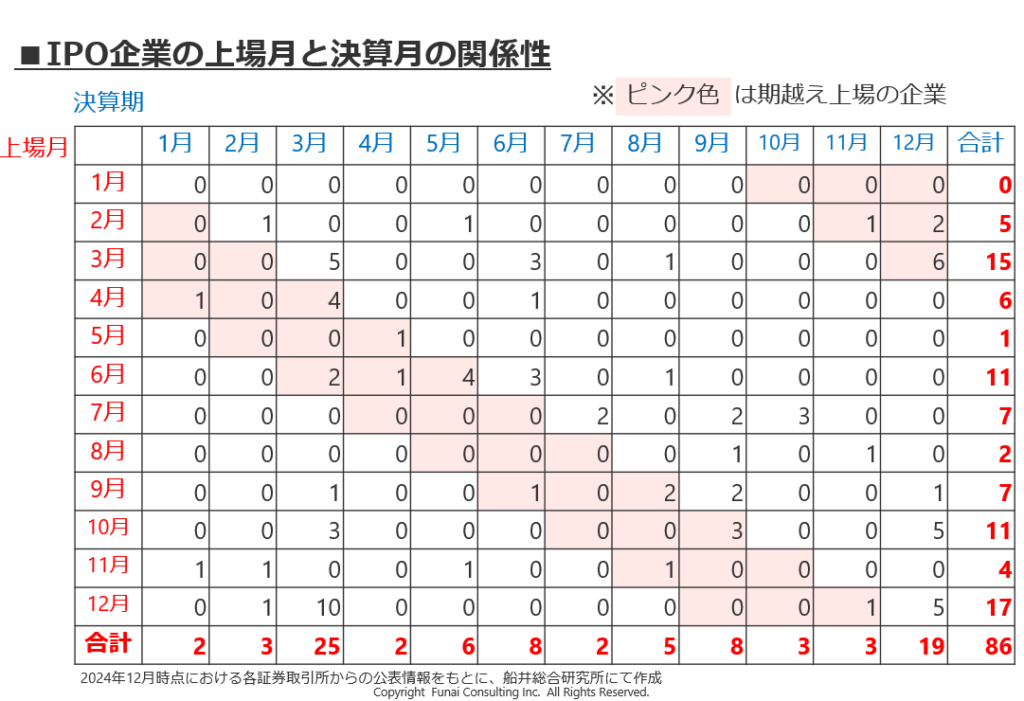

月別の新規上場企業数では3月と12月が多くなっておりますが、12月の新規上場企業数が多いのは3月決算の会社と12月決算の会社の上場が重なるタイミング(3月決算が10社、12月決算が5社)が要因になっています。

2024年の新規上場企業86社のうち、30社が期越え上場となっておりますが、予実の状況や審査過程での課題への対応など様々な要因が考えられます。

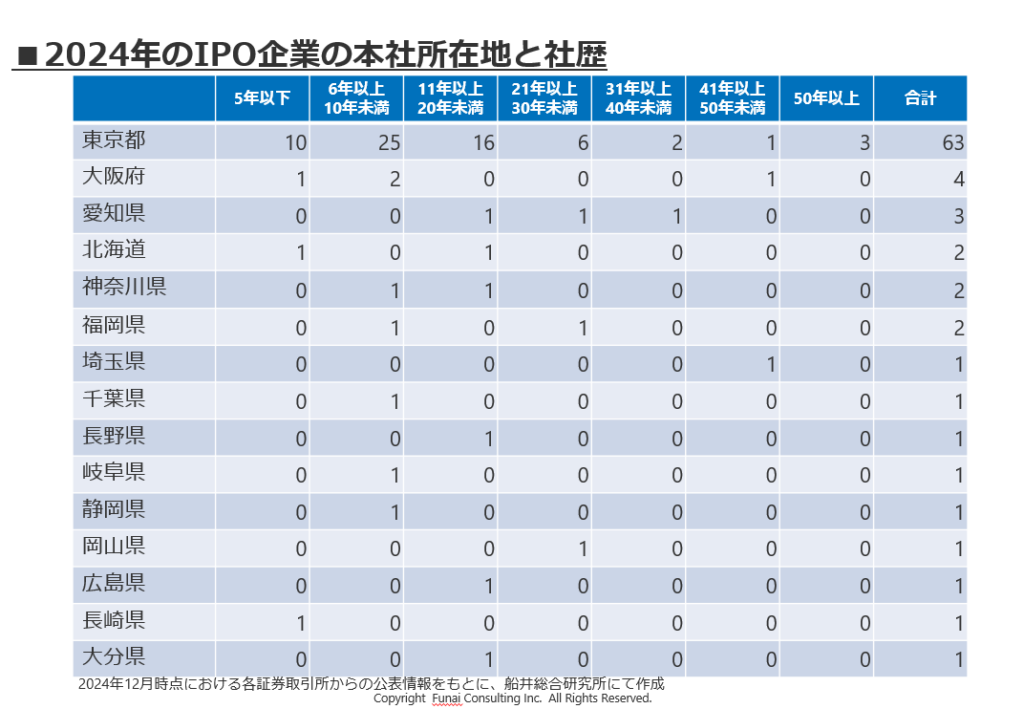

以下の表は、2024年の新規上場企業の本社所在地と社歴をまとめたものです。本社所在地については、東京都に本社を置く企業が全体の7割を占めております。創業から上場日までの社歴については、創業5年以上10年未満の企業が32社と最も多く、その次に、創業11年以上20年未満の企業が22社となっております。2023年には、地方に本社を置く業歴の長い老舗企業がスタンダード市場へ上場する事例がありましたが、2024年においてはそのような事例はありませんでした。

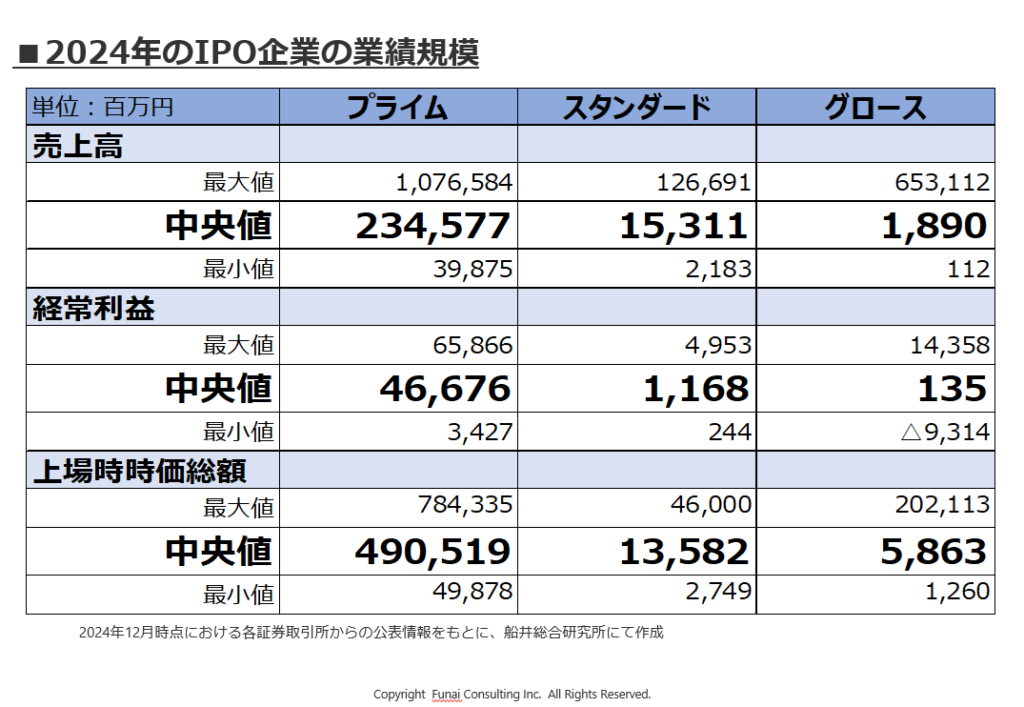

以下の表は、上場直前期の新規上場企業の売上高・経常利益、上場時時価総額(公募価額ベース)をまとめたものです。

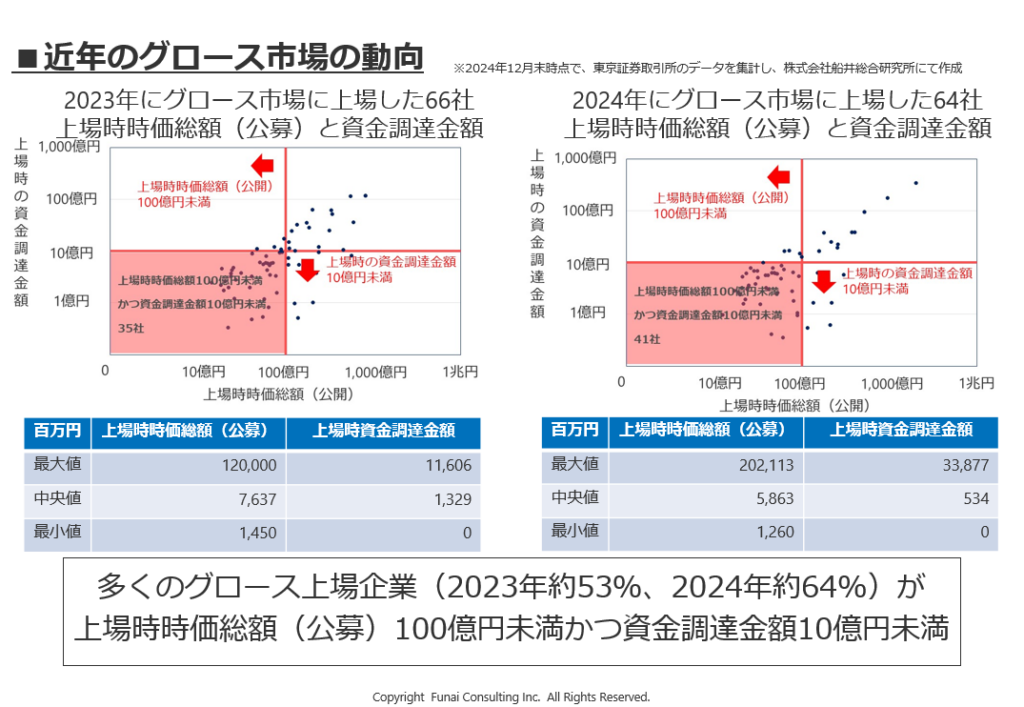

以下の表では、上場時時価総額(公募価額ベース)と資金調達金額の相関関係をまとめておりますが、2023年と2024年のグロース市場の新規上場企業の大半が、上場時時価総額(公募価額ベース)100億円未満、資金調達金額10億円未満となっていることがわかります。例えば、アストロスケールホールディングス(証券コード:186A)・トライアルホールディングス(証券コード:141A)・タイミー(証券コード:215A)など、近年ではAIや宇宙等の将来的な期待の高いビジネスモデルの企業が市場から高く評価されております。

時価総額基準や業績を理由に上場スケジュールを見直す必要が生じている会社も多いのではないでしょうか。当社にも、n-3期だけでなく、申請期やn-1期の会社から、上場時の想定時価総額の観点から予定通りのスケジュールでのグロース市場への上場が難しいと主幹事証券から指摘されていることからTOKYO PRO Market(東京プロマーケット)への上場を検討したいというご相談が増えてきています。TPM上場後の信用力向上を活かしM&A等で事業成長を実現させてから、改めて一般市場への上場を目指すことを検討してもよいかもしれません。

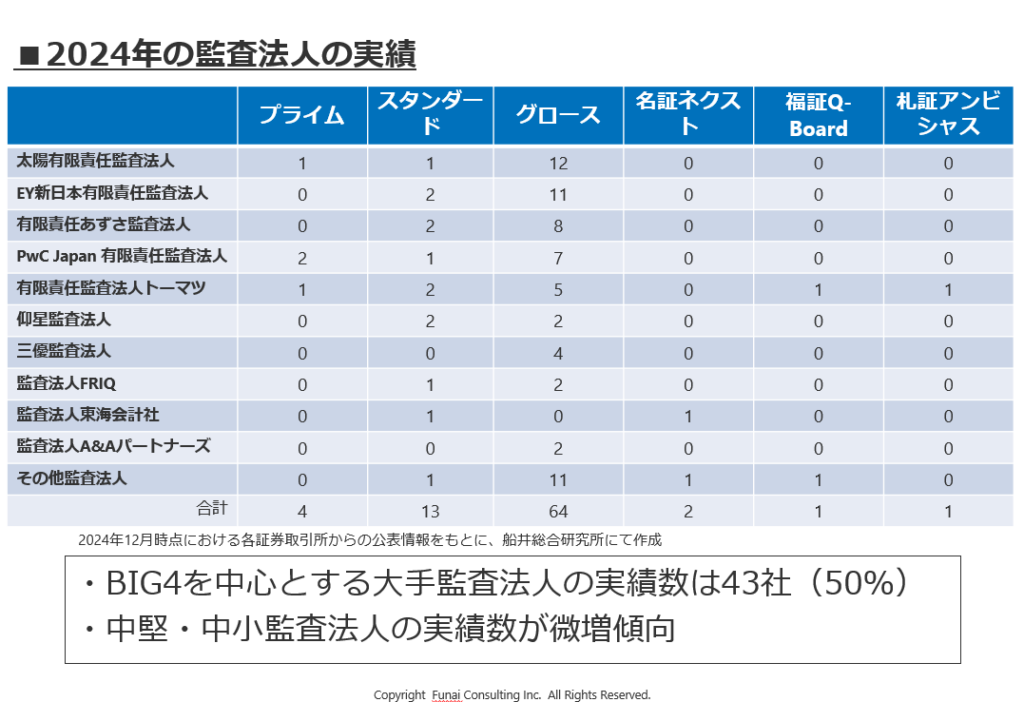

2010年代の後半から「監査難民」が問題視されておりますが、2024年からは状況は少しずつ変化しているように感じます。2024年の新規上場企業86社のうち、半分の43社が大手監査法人と監査契約を締結しておりますが、残りの半分は中堅・中小監査法人を選定しております。

なお、2023年12月1日付で、PwCあらた監査法人とPwC京都監査法人が統合し、PwC Japan有限責任監査法人となりました。

また、2024年は、太陽有限責任監査法人が14社を担当していましたが、2023年12月末の段階で、同法人は金融庁から業務停止命令の処分を受け、2024年3月末まで新規での監査契約締結を制限されておりました。2024年に太陽有限責任監査法人と監査契約を締結して新規上場した14社については、業務停止命令処分以前に同法人と監査契約を締結していたため、新規上場を実現できております。

加えて、2023年4月1日から、公認会計士協会の「上場会社等監査人登録制度」が法律上義務付けられるようになったのも新しい動きになります。

▼公認会計士協会_上場会社等監査人登録制度

https://jicpa.or.jp/about/activity/self-regulatory/lcaf

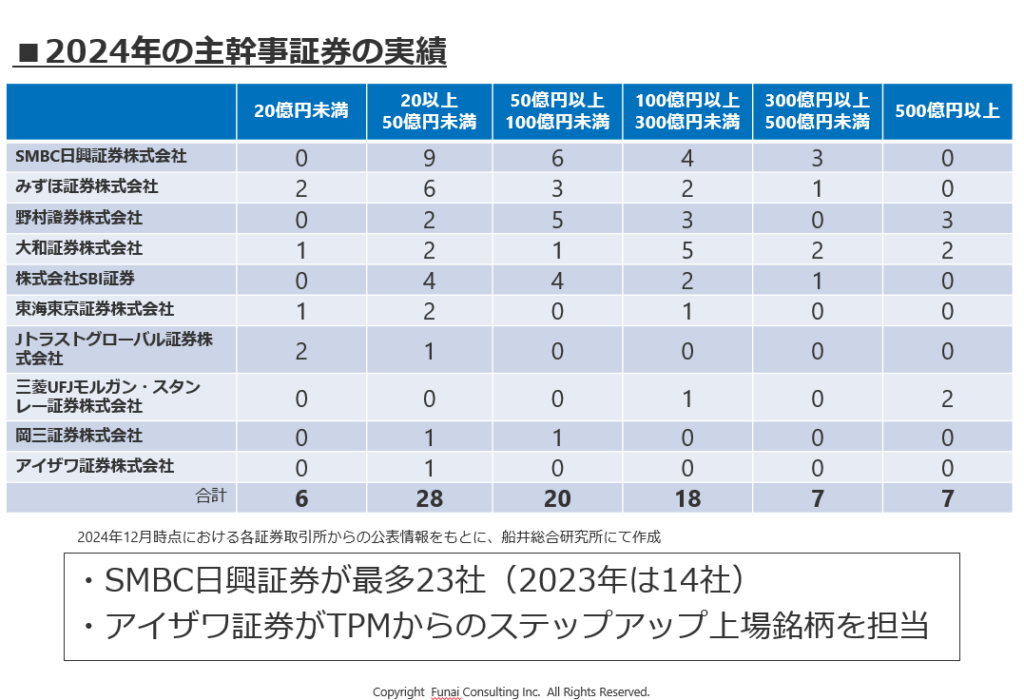

続いて、2024年の新規上場企業の証券会社の状況になります。2024年はSMBC日興証券が最多の23社となっており、2023年の14社の実績と比較すると大幅に増加しております。地方市場に目を向けると、地方市場の証券会社は固定化されているという特徴が確認できます。2024年のJトラストグローバル証券の実績数3社のうち、2社は福証Q-Board、1社は名証ネクスト市場です。TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)から札証アンビシャスへステップアップ上場した伸和ホールディングスの主幹事証券はアイザワ証券です。

以下の表では、証券会社の実績数と新規上場企業の上場時時価総額(公募価額ベース)をまとめております。

以上、2024年のIPO市場の動向をお伝えしました。今後、一般市場(主に、スタンダード市場やグロース市場)のハードルは高くなってくるものとみられます。一般市場への新規上場に向けて大事なポイントである「主幹事証券の選定」に関しても上場時の時価総額が一定以上と見込まれないと主幹事証券がみつかりにくい状況になっています

また、冒頭で紹介した東証のパブリックコメントにおいても、証券取引所や投資家、その他ステークホルダーからは、上場後も成長し続ける会社であること、IPO時点において経営者がそのような覚悟や姿勢を持っていることが強く求められていることが感じとれます。2025年1月の現時点においては、議論されているという段階であるものの、中長期的な目線ではグロース市場の新規上場基準を見直すという動きがあるかもしれません。

2025年以降も、一般市場への新規上場を目指す上場準備会社にとっては、IPOまでのハードルが高い状況は変わらず、将来性や成長性のあるビジネスモデルを示す必要があるのは間違いないでしょう。上場スケジュールを左右するような外部環境の変化や法規制などの対外的な影響やリスクが将来的に発生することを理解したうえで、一般市場上場に向けて準備を進めてください。なお、最近は選択肢の一つとしてTOKYO PRO Market(東京プロマーケット)へ上場してから一般市場への上場を目指すというケースも増えています。2024年の新規上場企業86社のうち2社がTOKYO PRO Market(東京プロマーケット)からのステップアップ上場でしたが、今後このような事例が増えていくことが期待されます。

本コラムを通じて、より詳しく最新のIPO市場の動向や上場準備のプロセスを知りたいと感じていただけた方は、ぜひ船井総研のIPOコンサルタントの無料スポットコンサルへお問い合わせください。

【最新IPOコラム】

公式X(エックス:旧Twitter) おすすめコラム・セミナー情報を通知します

Tweets by funaisokenIPO公式facebookおすすめコラム・セミナー情報を通知します